Giustificazione del bene in base ai criteri UNESCO

Il “Carsismo e Grotte nelle Evaporiti dell’Appennino Settentrionale” (Evaporitic Kars and Caves of Nothern Apennines - EKCNA) è un sistema naturale che rappresenta una testimonianza di eccezionale valore dei fenomeni del carsismo nelle evaporiti.

L’iscrizione è quindi proposta ai sensi del criterio (viii) :

“Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative.”

Il bene candidato ospita una densità di forme carsiche superficiali, grotte, sorgenti saline, minerali, speleotemi e contenuti paleontologici che non ha eguali nel mondo, grazie al particolare contesto geologico e climatico. Per tale motivo, in questo luogo i fenomeni sono stati studiati fin dal XVI secolo e qui sono nate molte delle moderne teorie scientifiche sul carsismo evaporitico. La ricchezza di forme carsiche epigee e ipogee, alcune delle quali descritte per la prima volta in quest’area, e la non comune ricchezza di rari speleotemi e minerali di grotta alcuni dei quali unici al mondo, contribuiscono all’eccezionalità di quest’area.

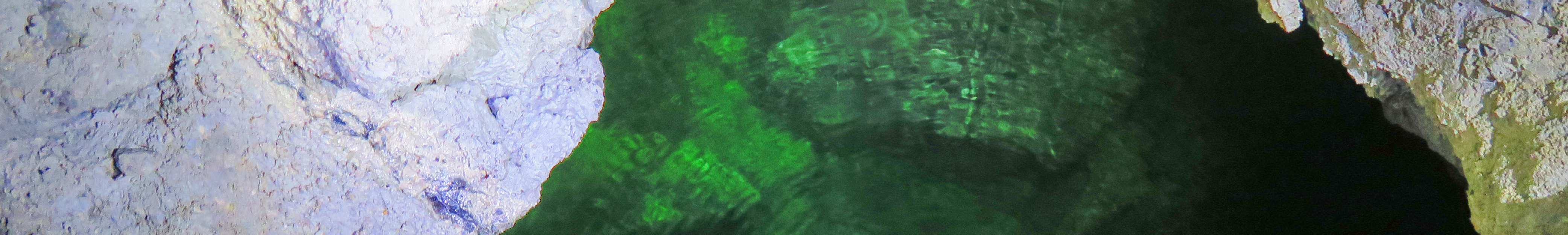

I gessi emiliano-romagnoli si sono formati in seguito a due degli eventi geologici più impressionanti della storia della Terra: la disgregazione del supercontinente Pangea avvenuta circa 200 milioni di anni fa e la catastrofe ecologica che colpì il Mar Mediterraneo circa 6 milioni di anni fa, conosciuta come “Crisi di Salinità del Mediterraneo”. Nell’Appennino settentrionale, i depositi evaporitici che testimoniano questi due eventi geologici distanti nel tempo, affiorano in un’area ristretta, ravvicinati dall’orogenesi appenninica innescata dalla collisione dei continenti africano ed europeo. A partire dal tardo Cenozoico, queste rocce hanno progressivamente assunto l’attuale assetto e sono state interessate dall’azione delle acque superficiali e sotterranee, in un regime climatico classificato come subtropicale umido secondo la classificazione climatica di Köppen-Geiger. Condizioni calde e umide portano solitamente a una dissoluzione diffusa dei depositi evaporitici con conseguente obliterazione dei fenomeni. Nell’area dell’Appennino settentrionale invece, la peculiare collocazione delle rocce e l’alternanza delle fasi glaciali e interglaciali non solo le hanno preservate, ma hanno creato anche le condizioni per la formazione di manifestazioni carsiche uniche (foto accanto di Francesco Grazioli).

Le caratteristiche geomorfologiche, mineralogiche e idrogeologiche tuttavia non sono gli unici aspetti di spicco del carsismo e delle grotte evaporitiche dell’Appennino settentrionale. In queste aree sono stati infatti rinvenuti alcuni rari e ben conservati resti paleontologici di fauna intramessiniana e del Pleistocene superiore. I sistemi carsici più antichi, infatti, contengono una fauna continentale risalente al Miocene Superiore (5,6 milioni di anni fa) di riferimento a scala globale e reperti archeologici preistorici che hanno contribuito a gettare le basi della paletnologia italiana nella seconda metà dell’Ottocento.

L’area, inoltre, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di numerose discipline scientifiche tra cui la speleologia, la mineralogia e l’idrogeologia e ancor prima, attraverso la conoscenza empirica e gli usi peculiari dei depositi evaporitici: quasi 2000 anni fa alcune delle grotte naturali furono trasformate dai romani in miniere per l’estrazione di splendidi cristalli trasparenti, da utilizzare nelle strutture delle finestre al posto del vetro.

Per la vicinanza ad importanti vie di comunicazione fin dall’epoca romana e per il fermento culturale che ha interessato questi territori anche per la vicinanza ad eminenti università fin dal 1600, il carso e le grotte dell’Appennino settentrionale furono il primo e il più studiato carso evaporitico del mondo.